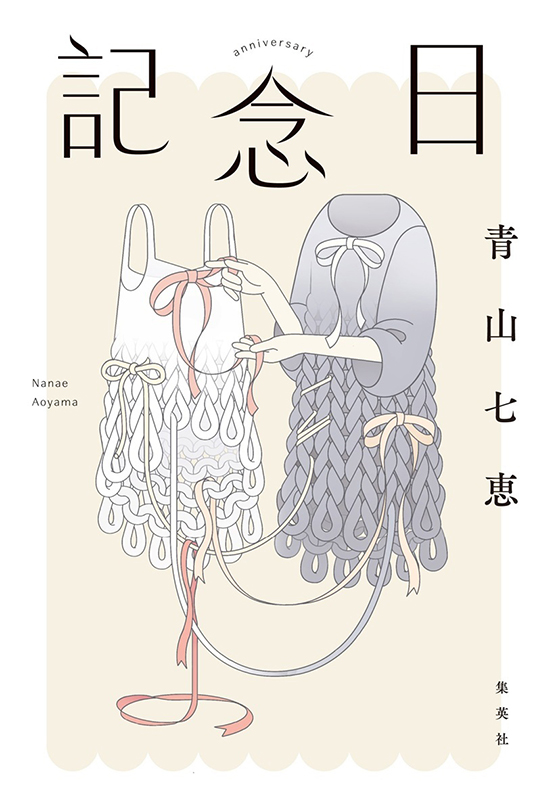

【書評】傷つき、傷つけて、新しくなる体たち

岡英里奈

きちんと動いているときには、あることを忘れている。存在に気づくのはいつも、悪くなってから。体。自分のものであるはずなのに、かんぜんにはコントロールできないもの。それを動かし、生きている。生まれてから、死ぬまで。私だけではなく、あの人も、この人も、みんな。そのことのふしぎと驚きを本作は突きつける。

ソメヤ、ミナイ、サッちゃんの三人の年代の異なる女性が語り手を務める連作である。細菌性膣炎に悩まされている四十二歳の司書ソメヤは、住む場所も職場も契約切れ目前。二十近く年下で不愛想な見ず知らずの他人、ミナイの部屋で暮らすこととなる。

同居人を募集していた家主のミナイは自分の体に違和感を覚え、早くおばあさんになりたいと思っている。簡単に体を男性に差しだすほど、自分と体との関係がちぐはぐな彼女は、巻くだけで老人の膝の痛みを再現できるグッズを開発している。彼女は家賃と引き換えにソメヤにグッズを装着して生活させようとする。

グッズをつけたソメヤの世界は一変する。何をしていても痛みが頭の片隅にある。階段は、横歩きで下りる。ゆっくり歩くからこそ、すぐ傍にいる人の気配を感じる。ふとしたはずみに転倒する。そうして見えた地面の、びっくりするくらいの近さ。

のちにソメヤは、ミナイが極限まで痩せたり太ったりして自分で体をどこまでコントロールできるか実験してきたことを知り、ふと思う――これまでずっと「自分の肉体にそれ以外のありかたがありえるなんて、考えも夢見もしなかった」。あの、眼前に迫る地面の景色。あれは確かに彼女の「地面と垂直方向に成り立つ普段の生活からは、明らかに外れた一瞬」だった。

グッズによる痛みが出ぬよう工夫して懸命に歩くさなか、そのまま走ったりスキップしたりしてみてほしいとミナイから言われて腹が立ち、膝からグッズを剝がして感情にまかせて駆けだしたソメヤは、再び転倒する。手当してくれたおばあさんの乙部と関係を深め、彼女の息子、四十八歳の正雄と知り合う。正雄は親離れできておらず、働かないで家に閉じこもり、読みたい本も乙部に図書館で借りてきてもらうような頼りない人物だ。

やわらかい筆致でありながらも、ぎょっとする場面が描かれるのが青山作品の魅力である(芥川賞受賞作「ひとり日和」の人身事故後の駅での肉片の描写――「もみじの葉のようなものが落ちている」――がずっと忘れられない)が、本作でもそうした部分に惹きつけられた。たとえば、人差し指を舐めて正雄の目やにをとってあげる(!)乙部の動作を見て、ソメヤが膣錠を挿入するためにクイクイさせているときの自分の指の動きと同じだと思う場面など。

ソメヤは乙部に乞われて正雄とのお見合いらしき場へ向かう。正雄と対面した彼女は、あることをきっかけに、彼の手に摑みかかる。落ち着いた性格に見えていた彼女のとつぜんの怒りに評者は驚いた。危ういのはソメヤだけではない。ミナイだって、すぐに他人に触れてはなし崩しにセックスに持ち込むような人間だ。彼女たちは一方的に他者に触れる。唐突に接触してくる人など嫌いなはずなのに、本作を読了したとき、どきどきと明るい気持ちでいっぱいだったのはなぜだろう。読みながら、思い出したことがある。いっとき、評者は眠る前、自分の片手でもうひとつの手に触れることを繰り返していた。どうしてそんなことをしようと思ったのかわからない。手持ち無沙汰で触っていたのかもしれないし、さみしさを紛らわそうとしていたのかもしれない。誰にも会いたくない。傷つきたくない。そう思って、家に引きこもって眠ってばかりいた頃だった。触る。握る。何度繰り返しても、すり抜けて何も摑めていないような気がした。

ソメヤは正雄に摑みかかった。それは確かに暴力のひとつだ。しかし、傷つけずに誰かと向き合うことなどできるのだろうか。傷つけたり、傷ついたりするのを恐れて隠れていては、自分のことさえもわからなくなる。彼女は気が合わないミナイと暮らし、新しい体の動き方を知り、新しい自分になった。だから、正雄に触れることができた。そして彼女は、ミナイと出会う前なら決断しなかっただろうある行動を選び取る。「つまらないのよりはいいかもしれない」と思って。ミナイのほうもソメヤの影響を受け、普段とは違う選択をする。彼女たちは変わっていく。お互いの存在を反射するように。

最後の章の語り手は、ミナイがあこがれる理想の「おばあさん」サッちゃん。これまでの章では「乙部さん」と呼ばれ、典型的な「おばあさん」として描かれてきた彼女は、実はしたたかな一人の人間「サッちゃん」であることが本章で明らかになる。近頃は朧気な時間を過ごすことが多く無意識のうちに赤子のように指をしゃぶってしまう。かつて起こったある悲劇について正雄と真正面から語り合う緊迫した状況で、彼女は彼の手首を握る。そうして手首から伝わる正雄の脈を、百まで数える。のちに彼女はこの触れあいについて、正雄の体が時計となって自分の体にこれまで流れてきた時間を教えてくれていたのかもしれないと思い返す。ぼうとして捉えがたい〈私〉の時間を、他者の体は測るのだ。

ミナイは語る。

「自分のかたちがわかるのは、ぶつかったときだけ」

人に触れる/触れられる。その瞬間、どこまでいっても無のような手触りの自分の体がぱっと輪郭を持つ。境目がくっきりとし、相手/自分の体がはっきりと世界に生まれる。そうしてわかる。あなたも私も確かに生きているということが。

三人に共通するのが、外の世界でなにかしらの怪我をすることだ。傷跡が、新しい〈私〉をつくっていく。傷つくかもしれない。傷つけるかもしれない。それでも世界へ飛び出してゆく勇気をもらった。