内容紹介

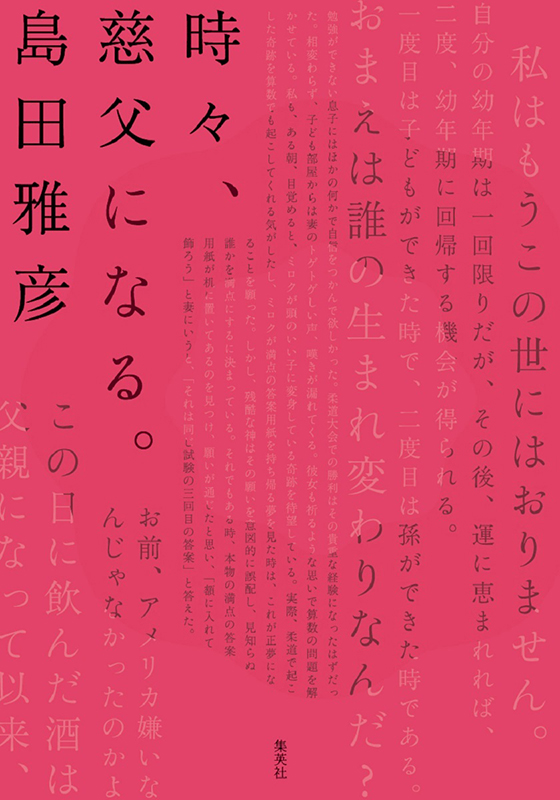

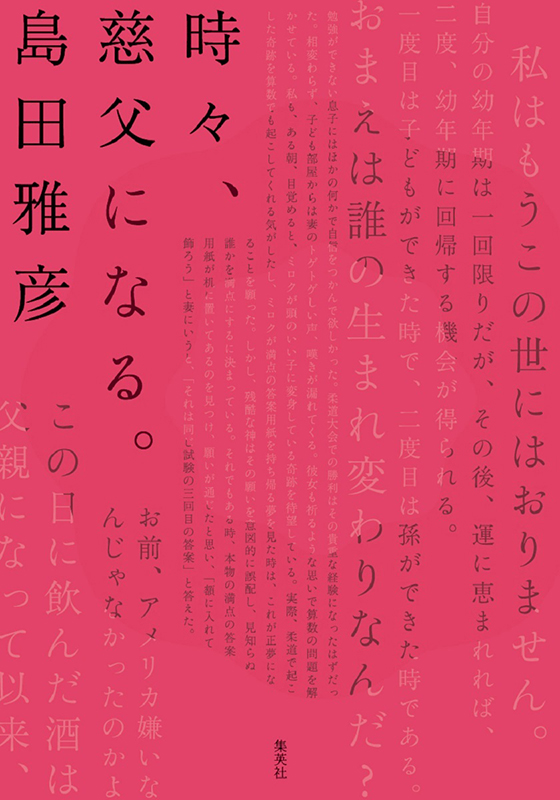

時は1991年、島田雅彦30歳。バブルは崩壊したとは言え、執筆の他にも世界中を旅する仕事が続く中、妻の妊娠が判明する。夫は、子育てに適した新居を探し、子どもの名前を考える。「永遠に実現しない希望」を意味する弥勒菩薩からミロクと名付け、生後間もない頃から世界中へと連れ回し、家族の記憶はいつも旅の記憶。自由奔放に子どもを育てたいと思いながらも、お受験へ。入園式当日に朝帰りをしたのは、父だったからか、作家だったからか。息子が生まれ、世界が一変したはずの作家による自伝的父子小説。

刊行記念対談 島田雅彦×金原ひとみ

【書評】イッショー・ニェ・ヴェーチェル──痛快にして真面目な私小説

沼野充義

作家が三十歳を超え、長男が誕生しいよいよ父になろうという頃から還暦にいたる、三十年間をカバーした自伝的小説である。これに直接先行する、同様に自伝的な作品としては、著者の前半生三十年を二人称で描いた『君が異端だった頃』があり、あわせて読めば六十年にわたる人生を見渡すことができる。この種の「自伝的小説」、ないしは「私小説」を読むときいつも頭を悩ませるのは、どの程度まで本当のことを書いているのか、どのくらい「ウソ」(=フィクション)が混じっているのかということだ。実在する数々の人名(文壇でつきあいのあった作家たち、建築家、外国で世話になった人たちから編集者、政治家まで多岐にわたる)や地名、出来事などから判断して、これはおそらくほぼ全面的に本当のことを描いたものだろうと推察されるのだが、それでも巻末、奥付の前には「本書はフィクションです」という但し書きが目立たないように添えられている。いくら本当のことに密着していても、言葉は必然的に虚構を呼び込んでしまうということだろうか。

とはいえ、全体として強い印象を残したのは、一本筋の通った真率さだ。表題に「慈父」とある通り、本書の主題となっているのは、それまでの子どものいない自由で気楽な生き方から一転して、父親として息子にどう向き合うかという「父と子」の物語である。この側面において強く感じられたのは、意外にも(などというと失礼だが)まっとうな誠実さと責任感である。著者は「慈父」の役割についてこんな風に説明している。「子どもの成長に伴い、親は老いてゆくが、自分が死んでも文化は残る。教育とは文化の継承である。(……)求められるのは賢い慈父だ。子どもが思春期を迎えたら、教科書に書かれていない世界を垣間見せ、自由と抵抗のノウハウを授けてやらなければならない」。

そしてアメリカのハイスクールに入って親から離れることになった息子へのはなむけの言葉はいかにも島田氏らしく型破りだが、「よくぞ言った!」と膝を打ちたくなるくらい感動的だ――「いくつか約束しろ。ドラッグにだけは手を出すな。セックスはコンドームをつけてやれ。アジア人差別には怒れ」。

もっとも、本書で展開されるのは、狭い意味での父子の物語ばかりではない。北方領土のエトロフ島からドイツ、イタリア、ミャンマー、ニューヨーク、ヴェネチアなどと目まぐるしいほど繰り返される外国旅行・海外滞在を記録し、小説を書くこと以外にもオペラの台本執筆や演出にまで手を広げ、竹山聖に設計してもらって斬新なデザインの自宅を建て、東日本大震災の後には「復興書店」なるプロジェクトを立ちあげて復興支援の社会活動にも携わり、映画にも出演し、近畿大・法政大で教鞭をとり、機会のあるたびに料理の腕をふるい……と、実にぎっしりと作家・島田雅彦三十年間の生活が詰まっている。もちろん、文学的な好き嫌いから「左翼リベラル」としての政治批判に至るまで、忌憚のない意見も随所で表明され、いまどきここまではっきりものを言う作家も珍しく、私も彼の意見のすべてに賛同するわけではないにしても、「よく言った!」と内心快哉を叫ぶことがしばしばあった。

例えば、島田氏は芥川賞(自身は若き日についに受賞しないで終わった)の選考委員に就任した後、選考会の場で石原慎太郎と対立してこっぴどく怒鳴られ、彼を不快にして自発的な選考委員辞任に追い込んだのだという。また、自分の小説が村上春樹のように売れないことに対する不満を隠さない。「何たる不遇か。私の世界観に読者はまだついて来られないのか、日本には小説家は春樹一人で充分ということなのか、日に百回舌打ちし、地団駄を踏み、自棄酒をあおった」。

島田氏は、9・11 テロ事件が起こると、「湾岸戦争以後のアメリカの中東政策に対する復讐がなされたとの思いに駆られ」「やった。万歳」と不用意に叫んで、たまたま隣のテーブルにいた宮沢りえにたしなめられたという。そして日本の政治に対する批判は常に痛烈だ。「殺された安倍元首相は顕彰すべき功績など一つもなく、無駄に最長在任記録を作っただけで、その間に民主主義と経済を破壊した。(……)国会で虚偽答弁を重ね、公文書を改竄、破棄し、公金を濫用し、バラマキ外交に終始し、ロシアとの領土交渉に失敗し、ポンコツ爆撃機の爆買い等、米政府のATMとして奉仕し、改憲と軍備増強を訴え、レイプ事件のもみ消しを図るなどの悪行を重ねに重ねた」。

このような、言わば公私両面にわたる率直さこそは、作家の誠実さというものだろう。島田氏は自分の率直さについて、こう言っている。「歴史に対する責任を果たすといえば大袈裟だが、公的であれ、私的であれ、どんな情報も三十年が経過したら、全て公開されるべきであるとも考えた。誉より恥の方が多い人生でも、それを秘密にしないことによって、私は誠実でいられる」。この責任の感覚が、島田氏の稀有の「私小説」を堅固に支えているのだ。これは痛快にして真面目な人性論・時事評論であり、そのきびきびした筆致はフィクションを超えて面白い。

著者が齢を重ね、作品が結末に近づくにつれ、老いを自覚した言葉が目につくようになる。二〇一四年のヴェネチア滞在については、こんな言葉もある。「十月中旬頃から、おのが老眼に映る観光地の光景はすっかり色褪せ、霧に包まれた日や雨の日の路地、深夜や明け方の閑散とした広場に佇んでいると、漠とした憂愁に囚われる」。

そして結末には、こんな締め括りの言葉が見られる――「もっと別の生き方を選べたなという後悔半分、これでいいのだという自己肯定半分で、微妙なところだが、人より多くの発見や悟りに恵まれたとは思う」。だが、総括にはまだ早い。島田氏にはさらに三十年後に続編を書いてもらいたいものだと思う。私はここでふと思い浮かんだ、Ещё не вечер (イッショー・ニェ・ヴェーチェル)というロシアの慣用句を彼に贈りたい。「まだ夕暮れではない、まだすべてが終わったわけではない」という意味である。