【書評】著者に誘われて、井伏のほうへ

江南亜美子

フランス文学者野崎歓の名を聞いて、彼の手掛けた仕事のうち何を思い出すかは人によって異なるだろう。スタンダールからトゥーサン、ヴィアン、ウエルベックまで、文学作品の邦訳は数多く、ジャン・ルノワールやアンドレ・バザンといった映画人の評伝をものし、またアジア映画にも造詣が深く、ときに自身の子育ての日々をつづったエッセイで一般読者からの支持を得たことも。明快でリズムを感じられる端正な文章は、学術書か啓蒙書かの区別なくつねに読者に開かれた印象をもたらし、そのファンは多い。

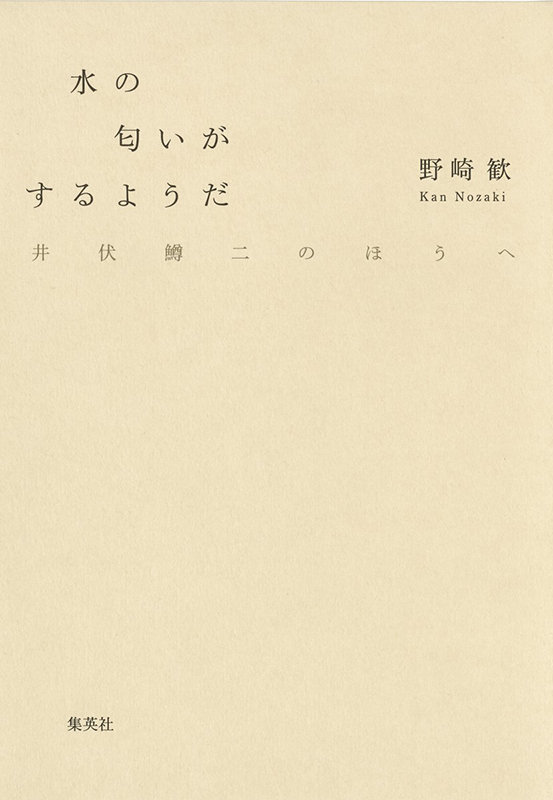

そんな彼が、井伏鱒二論の序論にあたる一編を「すばる」誌上に発表したのは二〇一六年の年初だった。野崎歓が井伏鱒二論? 意外な取り合わせと感じた読者もいたはずだ。それはおよそ隔月で書き継がれてやがて完結を迎え、井伏の生誕一二〇年でもあるこの夏、『水の匂いがするようだ』とのタイトルで一冊にまとまった。

著者はこれまで日本文学の作家論として、『谷崎潤一郎と異国の言語』を刊行している。大正時代の谷崎潤一郎の著作をフィーチャーし、エキゾティシズムに取りつかれた彼の欲望のありかを分析したもので、異国の言葉、小説とは異なる映画という表現方法、関西の女性たちなど、つまりは「外」、あるいは「変身」への希求が、(停滞期ともされる)大正期谷崎の最大の特徴だとした。「翻訳」という営みは、異なる言語間を架橋するのみならず、じつは作品自体を再評価すること、再活性化させることであるとは、谷崎論にかぎらず著者の一貫した思想と言っていいだろうが(たとえば『夢の共有』)、つまりこうした著者の書く井伏論のこと、当然ながら本書は、井伏鱒二という作家の像を小さな枠組みに押し込む身振りとは無縁である。逆に外に解き放っていく。

およそ時代順、井伏の生涯を辿るように進む本書では、序盤でまず井伏の学生時代のエピソードが紹介される。早稲田大学での親友青木南八から贈られた鯉を、彼の死後も活かし続ける使命を負った「私」の奮闘を綴る「鯉」や「酒」といった小品から、本名の「満寿二」を魚を尊ぶと書く「鱒二」に変えたほどの井伏の魚への愛と、同時に学友への義理がたさを読む。さらにはここで、のちに反戦の意思表明にもつながる、反骨のきざしが指摘されるのだ。

続いては、井伏の翻訳家としての側面を追う。韋応物の詩の一節「懐君属秋夜」を「ケンチコヒシヤヨサムノバンニ」と大胆に訳したことに対し、〈一語一句に対する忠実の掟にしばられ、原文と等価の文章をいかに生み出すかにもっぱら意を砕くばかりの人間としては、翻訳はこれほど自由な営みであってもいいのかと賛嘆の念を禁じ得ない〉と率直に評価するくだりからは、まさに日々翻訳の現場にある著者のなまの声が漏れ出ている。

「ドリトル先生」の訳業が、井伏文学のひとつの象徴であると証明する第三章後半から、架空の平安時代末期の日記を現代語訳したとの体裁で書かれた『さざなみ軍記』の創作法を解き明かす四章以降は、本書のなかでも白眉であり、著者らしいテーマが炸裂する。「異言語接触のロマンス」をキーワードとし、外国語と日本語、方言と標準語、死者の言葉と生きる者の言葉など、互いに異質であるもの同士が出合うときの化学反応こそ、井伏の創作欲の源泉となったとの説が展開されるのだが、これは本書後半の布石としても働く。

著者に手を引かれるようにして徐々に井伏像が更新されるうち、後半では、井伏の戦争との関わりかたが見えてくる。徴用され、南方戦線を記録する宣伝班となった井伏は、当時も戦後になってからもこの体験に基づき、「遥拝隊長」や「花の町」などいくつもの作品を著した。だが彼の書きぶりに戦前、戦中、戦後の違いはないと著者は言う。〈聖戦の鼓吹にも皇軍の賛美にも走らなかった点で井伏は模範的な姿を示し〉、また、〈大上段にふりかぶった批判的言辞はこらえにこらえて〉ユーモアを忘れなかったのだと。

では、なぜそうした冷静さを保つことができたのか。その最大の問いに解を与えるように本書は終盤に至り、釣場にて棹をしならせる釣り人井伏鱒二の姿を活写するのである。読者なら誰しもが知るのが井伏の釣り好きの側面だが、たんに「好き」ではすまない過剰な執着がそこにはないか。

たとえば戦後の、釣場を描くエッセイとも小説とも判別つかぬ作品の量産の理由に、長きにわたって親密であり諍いもはらんだ関係を築いてきた太宰治の自殺(一九四八年)の乗り越えがあるのではないかと著者は見る。河川の流れは、そして釣りという行為は死と隣接している。しかしそこで魚を釣り上げることは命を引き上げること、すなわち「死への抵抗」であると結論する第七章は、じつにスリリングで、太宰と井伏の関係を評した数多の論にもない視点ではないだろうか。

「文学が釣りそのものになってくる」とは、本書をめぐって著者と対談した際の堀江敏幸氏のことばだが(「すばる」一八年三月号)、井伏鱒二という作家の根幹には水があり、釣りがある。激流に自らの身を浸しながら、本物の鮎で生きた鮎を釣る「友釣り」には、これまで見てきたような井伏の創作の態度に通底するものがあるのだと本書は示す。死を賛美せず、情緒的にならず、忍耐と冷静さを身上とし、「生」について透徹なまなざしを向けること──。

そして、井伏文学と水とのかかわりを、まさに流れるような筆さばきで解いていくのが、本書の最大の特徴であろう。自説の展開を目的とするのではなく、それを丁寧に読者に理解させたうえで、井伏鱒二という作家の仕事を再度かがやかせ、そちらのほうへと巧みに読者を誘う。本書を読んで、井伏作品のなにがしかを繙かない者はいないだろうとも思わせる。そのとき著者野崎歓は、井伏の「翻訳者」となる。あるいは、釣場の案内人と言った方がいいかもしれない。