【書評】歴史の破片を拾い集める

佐久間文子

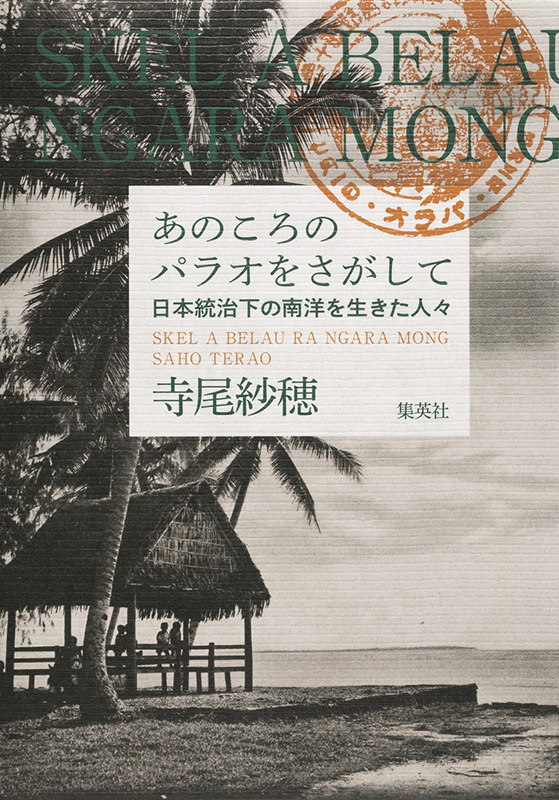

サイパンや沖縄に取材した『南洋と私』に続く、すぐれたノンフィクション・エッセイである。十代のころに中島敦の小説を読んで、かつて日本が統治していた南太平洋の島々への興味を持ったという著者にとって、中島が暮らしたこともあるパラオは、ぜひとも訪れてみたい場所であった。

著者の書き方に従ってノンフィクション・エッセイと書いたが、ノンフィクションでもあり、エッセイでもあり、日本の近現代史をたどる本でもある。そのいずれの枠にもおさまらないところに著者の独自性と魅力がある。興味にしたがって、初めての場所を訪ね、人の話を聞く。受け手としての自分を信頼して、目に映るもの、感じるものを拾い集めていく。五感をひらき、小さな違和や感覚のゆらぎも見落とさず、丁寧にそのことを伝える。

中島敦が南洋庁の教科書編纂係としてパラオに赴任したのが昭和十六年。七十五年の歳月を埋めるのは難しいことだが、その懸隔を、著者は自分なりのやりかたで少しずつ埋めていく。たとえばパラオに向かう飛行機の中で、六歳の娘に宛てて手紙を書くのは、中島が日本に残した息子にパラオから手紙を送った心情に自分を添わせようとしてのことだろう。インフルエンザにかかり、心細く待っているはずの娘に、彼女は機内食として出たいなりずしのご飯の冷たさを書くのである。

中島はパラオに九カ月滞在し、帰国した年の暮れに三十三歳で亡くなっている。彼が親しくつきあった、彫刻家で民俗学者の土方久功や、中島の小説「マリヤン」のモデルで、日本への留学経験もあるマリア・ギボンもとっくに亡くなっている。それでも著者は、手を伸ばして粘りづよく破片を集めていく。中島や土方、マリアを知る人や、統治下のパラオを知る人々を探しあて、彼らの声を書き留める。

『南洋と私』でもそうだったが、著者は相手の言葉を綺麗に整理しようとしない。「一年生になると、日本語話せないから無理に話してくださいと。勉強はとってもよかった。(中略)子供たちには厳しいことを言わなきゃ利口な子にならない。厳しい、そうじゃなかった、掟習う。これを守れば、殴らなかった」。日本統治下の公学校で学んだニーナさんの日本語は、よどみなさの一方で、少し意味がとりにくくもある。それをそのまま、文字に書き起こす。その日本語もまた、ニーナというひとりの女性が生きてきた、これまでの時間の複雑さのあらわれである。

複雑なものを複雑なまま、相手に伝わる文章として提示するのは非常に難しいことだ。その難しいことを、著者は試みる。パラオ国立博物館を訪ねたときのエピソードを挙げておきたい。公学校や寄宿舎についての回想には全文、日本語訳がついているのに、階段の途中に掲げられた、日本兵の非道を伝えるパラオ人の証言には、日本語訳がついていなかった。

「パラオ人は日本人に、日本軍の悪事、日本がパラオに残したマイナスの出来事を伝えたくないのではないか」。推測はするが、断定はしない。戦争中、ハンセン病患者が日本軍に殺されるという事件があり、著者は前出のニーナさんから、殺された患者二人は彼女の親戚の夫婦だったと聞く。日本軍による、神父や捕虜殺害があったことも知りつつ、ニーナさんは日本統治時代への思慕を持ち続けている。彼女の母親が病気になったとき、規則を犯して薬をくれ、注射をしてくれたひとりの日本人軍医の記憶が、彼女の思いには大いに影響しているようなのである。

「日本統治時代には良いこともあった」「現地の人は感謝している」という証言だけを、あるいはその逆の証言だけを集め、敗戦までの記憶をひとつの色に塗り替えようとする、そうした歴史の扱い方の対極にある姿勢だ。ニーナさんがつよく記憶しているのは、個人と個人の物語だった。「戦争を知らない私が、醜く辛い記憶と共に、同世代や次の世代につないでいかなければならないものも、いつの世も変わらないシンプルな、そうした事実であり、人と人の物語である」と著者は書く。

二度のパラオの旅も、行程をまっすぐつなごうとはせず、合間に日本で出会った人たちの話、活字資料から得た証言が挿まれていく。パラオ放送局のアナウンサーだった山口岩夫さん。『南洋と私』を読んで連絡をくれた今成幸代さん。パラオからの引揚者が戦後、入植した宮城県北原尾の工藤静雄さん、同じく宮崎県環野の久保松雄さん。彼らの孫の世代にあたる、寺尾沙穂という書き手がいなければ、おそらくそれぞれの存在を知ることもなかっただろう人たちの声が本を通して響き合う。

なかでも工藤さん、久保さんが登場する「それぞれのパラオで」「少年兵だった」という章が興味深い。パラオから帰国した移民たちが戦後の日本で歩んだ苦難の道のりがそこでは語られる。「パラオとはどのような場所だったのか」という問いから始まった旅は、彼らの聞き取りを通して、「植民地で生きるとはどういうことか、移民とはなんだったのか」という新たな問いに結びついた。

シンガーソングライターでもある著者は、ひとりで三人の子供を育てる自身の境遇を、四回の結婚で七人の子供を産んだマリヤンに重ねている。この本を書くためのパラオ行は久しぶりの海外で、子供を母親に預けてようやく可能になったものだという。

あらかじめ膨大な資料を読みこんでいながら、持ってきたガイドブックが十年以上前に出た古いものだと旅の後半で気づいて困惑しているのがおかしい。読んでいて苦笑させられるが、最新のガイドブックではおそらく気づくことのなかった、微妙な変化に気づけたりもする。この人が時折、見せる無防備さは、ものを書く人間にとても大切な資質かもしれない。