【書評】「私小説」を逸脱する「私小説」

越川芳明

島田雅彦に「アイアン・ファミリー」という、ブラックユーモアに彩られた傑作短編がある(『暗黒寓話集』所収)。紀元前に大陸の秦からこの島国にやってきて、「鉄の文化」(刀や鉄砲といった武器や、仏塔といった建造物や、貨幣の鋳造など)をもたらした、秦一族の系譜をたどる、抱腹絶倒の「寓話」だ。寓話であるから、権力や先入観に対する風刺が効いている。秦家の末裔だという「私」が嘘くさい系譜をひもとくとき、容易に想起されるのは「万世一系」という天皇家の系図をめぐる虚構性だ。そもそも私たちが世界に類のないものだと誇っている「日本文化」の根っこの部分も、起源をたどれば、大陸や朝鮮半島からのそれと混じりあった、ハイブリッドなものではないか。そういう皮肉の笑いが聞こえてくる。

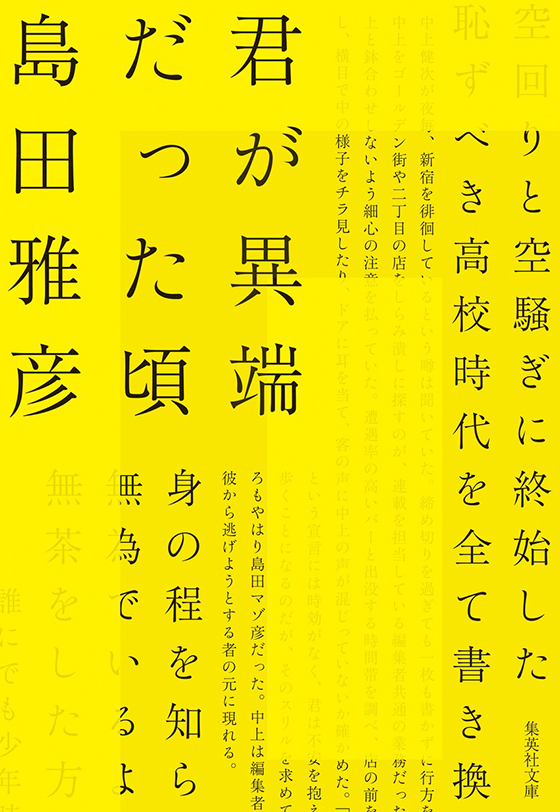

系譜というのは、後からやってきた人間(子孫)が自分の立ち位置を確認したり、自分をよりよく見せびらかしたりするために作り出すフィクションである。島田雅彦は、「系譜フェチ」みたいなところがあり、二人称の「君」を語り手にしたこの小説でも、「系譜」が出てくる。文壇での立ち位置を模索する若い「君」が編み出す、日本作家の「異端」の「系譜」である。大学在学中に文芸誌『海燕』で鮮烈なデビューを飾るものの、文壇の大御所からは無視されつづけ、芥川賞候補になること六回、ことごとく落選の憂き目をみる。そんな逆境のなかでも「青二才」の「君」を支援してくれる先輩作家たちもいた。大江健三郎、安部公房、埴谷雄高、古井由吉、後藤明生。たとえば、大江からは異質な存在に冷淡な日本社会で「異端」の生き延びる方法(面従腹背やダブルスタンダードで、洗脳を免れる)を学んだという。とはいえ、なんといっても読んでいて面白いのは、「君」を激しく抑圧しながら可愛がる理不尽な怪物、中上健次の存在だ。ニューヨークに逃亡する「君」を「来襲」して、マンハッタンの危険地帯で一緒に飲みまわる。

「文豪列伝」と題された最終章は、文壇での「ニッチ(居場所)」を探求する「君」の二十代の物語だ。新宿界隈の文壇バーが舞台で、そこは編集者と作家と批評家が高い頻度で顔を付き合わせて研鑽を積んだ(ただクダを巻いて酒を飲んでいただけ、という説もあるが)「創作学校」だった。作家たちのおかしな生態が描かれていて退屈しないが、これは平成のインターネット時代になって消えてしまった「文壇」という文学共同体に関する貴重な証言でもある。

だが、この小説は文壇をめぐるものだけではない。むしろ、作家個人の「系譜」、すなわち自伝である。「私小説」の形式で、多摩の山を切り開いた新興団地で過ごした幼少時代(のちに作家が「郊外」という文学トポスを発明することになる原風景)、工業地帯で過ごした高校時代(思春期の「君」の心身に刻まれる、強烈な異文化としての「カワサキ・ディープ・サウス」)、そして、これまた「君」の日本語を異化してやまない「ロシアン・スタディ」を学ぶ大学時代などが、クロノジカルに語られる。

友人や知人、恩師などの実名が数多く登場するが、小説の真骨頂は、二人のアメリカ人娘の登場する性愛の物語だ。ニューヨーク滞在中に、「君」は妻には内緒で、二人の大学院生のニーナとの自堕落な恋にうつつを抜かす。とりわけ、コーネル大学のニーナとはのっぴきならない関係になる。彼女は日本にまで追いかけてくる。ここでも「君」は持ち前のマゾヒストの才能を発揮して、彼女に沈滞している創作意欲の起爆材になってほしいと願う。「彼女に振り回されることで大きな遠心力を得て、自分を何処かに飛ばすことはできるはずだった」。この関係はやがて妻の知れるところとなり、泥沼の様相を呈す。その修羅場は、檀一雄『火宅の人』を彷彿させもする。

では、なぜいま「私小説」なのだろうか。島田雅彦にとっては、「系譜」作りも「私小説」も、同じ理屈のフィクションなのかもしれない。「君」は言う。「「自分を捏造する癖」は誰もが持っているが、その悪癖を最後まで捨てないのが小説家というわけである」と。また、「私小説」についても、「君」はこう言う。「私小説は嘘つきが正直者になれる、ほとんど唯一のジャンル」だ、と。

さて、話を「異端」に戻せば、十六世紀に宇宙の無限性を唱えて、コペルニクスの地動説を擁護したジョルダーノ・ブルーノがドミニコ会修道士(キリスト教徒)であったように、「異端」とはアウトサイダーのことでは決してない。ある共同体や組織の「周縁」を住処にして、そこから「異言」を唱える「奇人」や「変人」である。

生物多様性が、地球に棲むすべての生物のための環境維持に欠かせないように、文化の多様性をもたらす「異端」の存在も、共同体を活性化するのに役立つ。

かくして、秦氏をめぐる寓話は、ここでは日本の近代文学の歴史に接続されて、小説のジャンル自体を批評する寓話へと変身を遂げる。各章には、雑誌掲載時にはなかった「縄文時代」「南北戦争」「東西冷戦」「文豪列伝」といった寓意を込めたタイトルが付けられていて、ただの「君」自伝を超えた読解へと誘う。あけすけなまでに自己暴露の「私小説」でありながら、「私小説」というサブジャンルから逸脱して、そこに安住する正統派を笑う、とても手の込んだ「異端」の小説だ。